蜂の巣を見つけたときに感じる不安と最初の判断

家に蜂の巣を発見した瞬間の心理

ある日突然、ベランダに洗濯物を干そうとしたら、耳元でブウンという重たい羽音。視線を上げると、軒下に灰色の塊――蜂の巣です。日常の中でいきなり現れる異物に、多くの方は「刺されるのでは?」「子どもや親が危ないのでは?」と不安を募らせます。さらに「業者に頼むと高額なのでは?」「自分で駆除できるのか?」という疑問も重なり、心配はどんどん膨らみます。

私は25年間で全国の現場を担当し、年間1,200件以上の駆除を行ってきましたが、最初にいただくご相談はほとんどがこの三点です。「費用」「DIYの可否」「業者選び」。この三つが頭をぐるぐると回って落ち着かなくなるのです。

昭和世代なら、夏休みの午後にテレビで高校野球の中継が終わり、続けてちびまる子ちゃんが始まった頃の、あの妙なざわめきを覚えている方も多いでしょう。楽しいはずなのに、宿題を思い出して胸がざわつく――。蜂の巣を見つけたときの不安は、まさにあの感覚に近いのです。普段の暮らしが突然、緊張と焦りに包まれる瞬間なのです。

蜂の種類によって危険度は全く違う

蜂と一口に言っても、すべてが同じ危険度ではありません。刺されやすさや攻撃性、巣の形や規模によって「自分で対応できるか」「業者に任せるべきか」の判断は大きく変わります。私が現場で必ず最初に確認するのは次の三つです。

- 蜂の種類

- 巣の大きさ

- 設置された場所(高所か、生活動線か)

これを誤ると「簡単だと思って棒でつついたら、スズメバチが一斉に襲いかかってきた」という事態を招きます。実際に私は過去、そうした現場で救急搬送を経験したご家庭を数件見ています。

蜂の種類別・危険度と巣の特徴

| 種類 | 攻撃性 | 巣の特徴 | 自力駆除の可否 |

|---|---|---|---|

| スズメバチ | 非常に高い | ボール状で層が重なり大型化 | ×(必ず業者依頼) |

| アシナガバチ | 中程度 | 六角形の巣がむき出し | 〇(小さい巣のみ) |

| ミツバチ | 低〜中 | 板状で群生し多数が密集 | △(移送が望ましい) |

スズメバチは例外なく危険。アシナガバチは比較的おとなしいですが、大きくなると攻撃性が増します。ミツバチは農業上の重要性があるため、自治体によっては「駆除」ではなく「保護・移送」を推奨する場合があります。

観察するときのチェックポイント

駆除を考える前に、まずは観察が肝心です。現場でよくお伝えするポイントをまとめます。

- 蜂の体の大きさや色(黄色と黒の縞=スズメバチ系)

- 巣の形状(球体・六角形・板状)

- 出入りしている蜂の数(数匹か、大群か)

- 巣の高さ(1階の窓付近か、2階の高所か)

例えば直径5cm程度で蜂が数匹程度ならDIYも可能ですが、10cmを超え高所にある場合は業者依頼一択です。過去には「巣が小さいから」と踏み切って刺され、結果的に病院代と業者費用で二重の出費になった方もいました。

現場での体験談:油断は禁物

以前、あるお宅で「小さいから大丈夫だと思って…」とアシナガバチの巣に近づいた方がいました。確かに巣は小さかったのですが、蜂は子育て中で神経質。結果、複数回刺されてしまいました。蜂は「巣を守る本能」で動いています。大きさにかかわらず油断はできません。

一方で、5cm以下のアシナガバチの巣を早めに駆除したお宅では、その後数年間まったく巣が作られなくなりました。正しい判断と早期対応が功を奏した例です。

蜂の巣は“早期発見・早期対応”が鉄則。迷ったら触らず、観察してから判断。これが被害を防ぐ最も確実な方法です。

自力で蜂の巣を駆除するための準備と心構え

服装の基本:肌を出さないことが最優先

自力駆除で一番大事なのは「肌を出さないこと」です。蜂は黒い部分や露出部分を狙う習性があり、半袖・半ズボンは論外。厚手の長袖・長ズボンに加え、首・手首・足首はガムテープやゴムでしっかり締める必要があります。さらに、帽子とメガネ、ゴム手袋と長靴まで揃えておけば、刺されるリスクを大幅に減らせます。

現場では「軍手だから大丈夫だと思った」という声をよく聞きますが、軍手は布製で蜂の針が貫通します。必ず厚手のゴム手袋を使ってください。私も駆除歴の初期に軍手で臨み、あっさり刺された苦い経験があります。

必須道具:最低限これだけは準備を

駆除に臨むなら、以下の道具を必ず揃えましょう。準備不足は事故の元です。

- 蜂専用の殺虫スプレー(噴射距離2〜3mの大容量タイプ)

- 厚手のゴム手袋・長靴

- 懐中電灯(赤色セロハンで光を和らげると刺激を減らせる)

- 大きなゴミ袋(撤去した巣の処分用)

- ガムテープ(袖口や裾の隙間を塞ぐ)

これらはすべて「蜂に気づかれず、刺されないための最低限の装備」です。実際に道具が不足して作業した方が「途中で蜂が暴れて逃げ帰った」という例もあります。準備が八割、駆除が二割。この感覚を忘れないでください。

駆除に適した時間帯と接近の仕方

蜂の活動が鈍るのは日没後2〜3時間、もしくは夜明け前の薄暗い時間帯です。このときはほとんどの蜂が巣に戻り、外で活動していません。特にスズメバチやアシナガバチは夜間に動きが鈍くなるため、作業はこの時間に限ります。

- 大きな声や物音を立てない

- 懐中電灯は直接巣に当てず、壁に反射させる

- 巣から2〜3mの距離を保ち、様子を見る

過去に昼間の現場で「蜂が留守だから今のうちに」と作業した方がいました。ところが戻り蜂が次々と帰宅し、襲われてしまったのです。時間帯を誤ると危険度は数倍に跳ね上がります。

昭和世代ならではの感覚:夜の静けさと恐怖

昭和の頃、街灯も少なく、夜は今よりずっと暗かった。子どものころ、肝試しで神社の境内に入ったときのドキドキ感を覚えていませんか? あの静けさの中で聞こえる羽音は背筋が凍ります。実際の現場でも、真夏の夜に耳元で聞こえる「ブウン」という重低音は緊張感を倍増させます。だからこそ準備と時間帯の選択が命を守るのです。

準備を怠れば一瞬で危険な状況に陥る。駆除に挑むなら「準備が命」という意識を常に持ってください。

蜂の巣を安全に駆除する噴射と撤去の手順

殺虫スプレーの正しい噴射方法

蜂駆除の現場で最も多い失敗は「スプレーの当て方が甘い」ことです。蜂は一撃で弱るものではなく、巣全体に薬剤を行き渡らせる必要があります。基本は以下の三点です。

- 距離:巣から2〜3m離れる

- 角度:出入口を狙ってやや下から噴射する

- 時間:5〜10秒を数回に分けて、蜂の動きが止まるまで繰り返す

このとき必ず風上に立ち、薬剤が自分にかからないようにします。経験が浅い方ほど、近づきすぎてしまう傾向がありますが、刺傷事故の多くはこの「近寄りすぎ」が原因です。

蜂が動かなくなった後の撤去手順

蜂の動きが完全に止まったことを確認したら、次は巣の撤去です。ここでも慌てないことが大切です。私が必ず行う手順は次の通りです。

- 防護服・ゴム手袋を着用したまま作業を続行する

- 棒やトングを使って巣を落とす(素手は厳禁)

- 大きなゴミ袋を二重にして巣を包み込む

- 袋の口をしっかり縛り、密閉する

撤去後も数匹の蜂が周囲を飛び回ることがあります。これは「戻り蜂」と呼ばれ、巣を失った混乱で攻撃性が増しています。私は必ず袋詰め後もしばらく現場に残り、追加のスプレーを散布して安全を確認してから撤収します。

戻り蜂への対策

戻り蜂は特に危険です。過去に、撤去直後に現場に戻ってきた蜂が近所の方を刺した事例がありました。そのため、撤去後は最低でも30分は巣跡を観察し、蜂がいないことを確認してください。

また、撤去した巣をすぐに自治体の廃棄指示に従って処分することも大切です。庭先やベランダに一時的に放置すると、フェロモンに惹かれて蜂が再び集まってきます。

現場での小話:焦りが事故を呼ぶ

ある現場で「巣を落とす瞬間が怖いから早く終わらせたい」と急いだ依頼者がいました。結果、袋を用意する前に巣を落としてしまい、蜂が散乱。逃げ回るうちに刺されてしまいました。焦りは禁物。段取りを整えてから一つひとつ進める、それが結局一番早く安全に終わるコツです。

蜂駆除の作業は「急がば回れ」。段取りと確認を怠らなければ、DIYでも安全に進められます。

駆除後に必要な掃除・薬剤散布と刺傷時の応急処置

巣跡の掃除と薬剤処理

蜂の巣を撤去した後、そのままにしておくと「戻り蜂」や「新たな蜂」が巣跡を利用する可能性があります。だからこそ後始末が駆除の仕上げです。私は必ず以下の流れを徹底しています。

- ほうきやブラシで巣の残骸を取り除く

- 巣跡周辺に殺虫剤または忌避スプレーを散布する

- 卵や幼虫が残っていないか確認する

蜂はフェロモンで巣跡を認識します。掃除を怠ると、数日後に「同じ場所に再び巣を作られた」というケースが現場では少なくありません。掃除と薬剤処理は、二次被害を防ぐための最重要ステップです。

再発を防ぐための工夫

掃除の後は環境整備も大切です。蜂が好むのは「雨風がしのげて外敵から隠れやすい場所」。軒下や室外機の裏、物置などは特に狙われやすいです。不要な物を片付け、隙間を塞ぐだけでも効果的です。

昭和の頃、軒下に古い木箱や空き瓶を置きっぱなしにしていた家庭は多かったと思います。今ではそうしたスペースが「蜂の好物の隠れ場所」になってしまう。懐かしい風景が、実は蜂を呼び込む原因にもなるのです。

刺されたときの応急処置

万が一刺されてしまった場合、冷静に以下の手順で対処してください。

- 針が残っていればピンセットで取り除く

- 流水でよく洗う

- 保冷剤や冷水で患部を冷やす

- 安静にして症状を観察する

これで済む場合もありますが、次の症状が出たら直ちに医療機関を受診してください。

- 息苦しさ・動悸・吐き気

- 全身のじんましん

- 意識がもうろうとする

これはアナフィラキシーショックの兆候で、命に関わります。刺傷経験のある方やアレルギー体質の方は特に注意してください。実際に、以前の現場で「前に刺されたときは軽かったから大丈夫」と油断した方が搬送されたケースもありました。

現場での小話:父親の冷やし方

ある現場で依頼者のお父さんが刺されてしまいました。慌てて氷を探す私の横で、その方は昔ながらに「井戸水で冷やせば大丈夫だ」と笑いながら手を突っ込んでいました。結果的に症状は軽く済みましたが、今ならやはり医療機関のチェックが安心です。昭和流の知恵も侮れませんが、現代では医学の知見を優先してください。

駆除は「後始末」と「もしもの備え」までがセット。掃除と応急処置、この二つを覚えておくだけで被害を最小限にできます。

自治体サービスと行政支援制度の活用法

市役所や自治体による支援制度の種類

蜂の巣駆除は必ずしもすべて自己負担ではありません。多くの自治体が、住民の安全を守るために蜂駆除の支援制度を用意しています。代表的なのは以下の三つです。

- 市役所が直接駆除を行う

- 指定業者に依頼し、費用の一部を補助する

- 相談窓口で情報提供や紹介のみ行う

自治体によって対応範囲は異なります。例えば「アシナガバチやミツバチの小さな巣だけ対応」「スズメバチは優先的に駆除」「高所や敷地外は対象外」といった制限が設けられていることもあります。実際に現場でお客様から「市役所に聞いたら対象外だった」と落胆されたケースも少なくありません。

申請の流れと必要書類

自治体の支援を受ける場合、基本的な流れは次の通りです。

- 市役所や環境衛生課、防災課などに電話またはWebで相談

- 住所や被害状況を伝える(場合によっては写真提出)

- 職員または委託業者による現地確認

- 条件に合致すれば無料または補助つきで駆除

必要書類は自治体によって異なりますが、住民票や身分証、巣の写真などが求められる場合があります。最近ではオンライン申請やLINE相談を導入する自治体も増えており、利便性は高まっています。

無料サービスと有料サービスの違い

自治体による駆除は無料の場合もありますが、対象や範囲は限定的です。整理すると次のようになります。

| 項目 | 無料サービス | 有料サービス(民間業者) |

|---|---|---|

| 費用 | 0円または一部補助 | 8,000〜40,000円 |

| 対象範囲 | 制限あり(スズメバチ中心) | 巣の種類や規模を問わず対応 |

| 対応速度 | 繁忙期は遅れることも | 即日対応可能 |

| サービス内容 | 基本的な駆除のみ | 撤去後の清掃や再発防止まで |

つまり、無料は「限定的な安全網」、有料は「即効性と安心」を買う形です。どちらを選ぶかは、巣の大きさ・場所・緊急度で判断するのが賢明です。

現場での小話:市役所と父親のやりとり

以前、埼玉県で対応したお宅では「市役所に電話したら『スズメバチなら出動しますが、アシナガバチは対象外です』と言われた」とご主人が苦笑いしていました。結局、私たちが駆除したのですが、そのご主人は「昔は役場に行けば何でも相談できたのに、今は線引きが細かいな」とぽつり。昭和世代らしい感覚に、思わずうなずいてしまいました。

自治体サービスは「使えるときはありがたい助け」ですが、制限があることを忘れてはいけません。条件を確認し、迷ったら民間業者との比較をおすすめします。

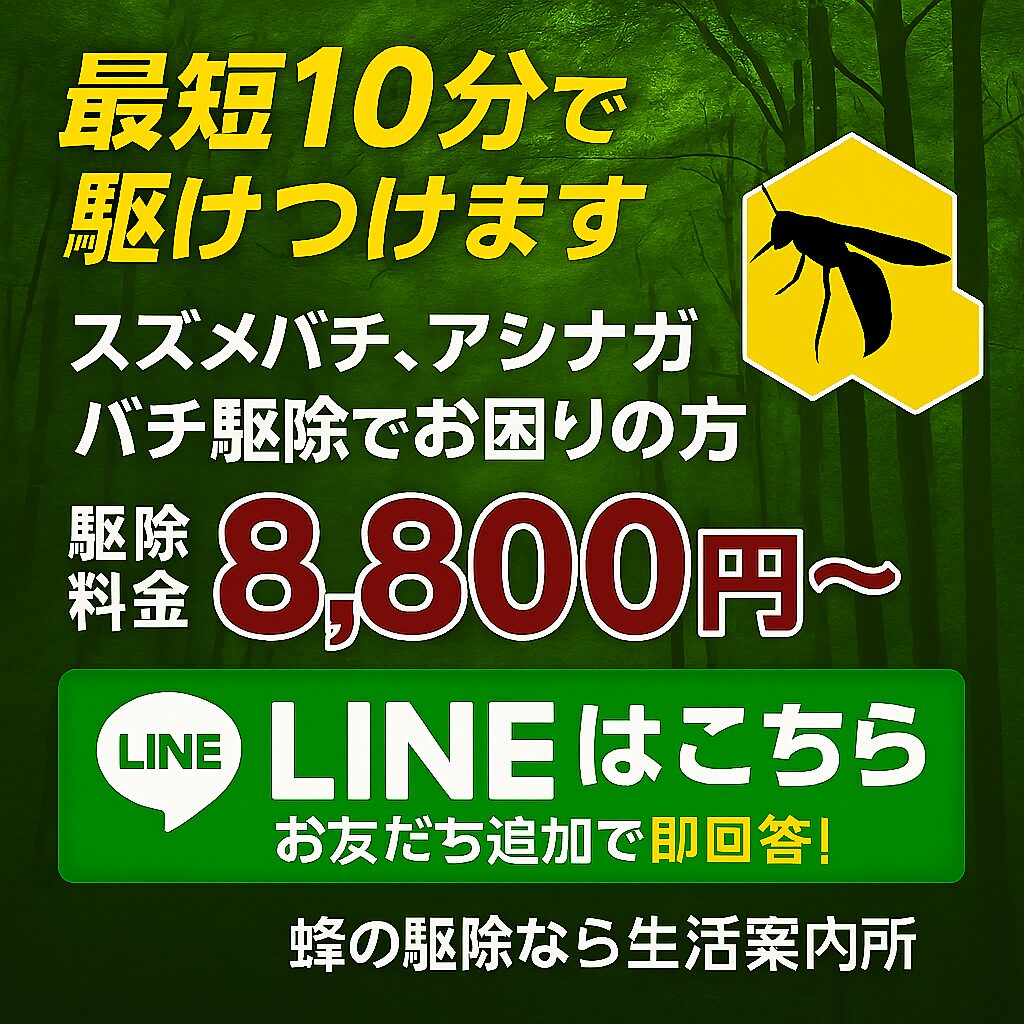

民間業者を利用する場合の料金相場と依頼の流れ

料金相場の目安

民間業者に蜂の巣駆除を依頼する場合、料金は巣の種類や規模、作業環境によって変動します。現場での平均的な目安は以下の通りです。

| 巣の種類・規模 | 料金相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 小さなアシナガバチの巣 | 8,000〜12,000円 | 庭先・低所に多い |

| 中規模のスズメバチの巣 | 15,000〜30,000円 | 軒下や樹木によく見られる |

| 大型のスズメバチ・高所の巣 | 30,000〜40,000円以上 | 屋根裏・2階以上・危険度大 |

「安い業者に頼んだら追加費用を請求された」という相談もあります。必ず見積もりの内訳を確認し、追加料金が発生する条件を事前に聞いておくことが重要です。

依頼から駆除までの流れ

民間業者を利用するときの流れはシンプルです。

- 業者の公式サイトや電話で問い合わせ

- 現地調査(多くは無料)

- 見積もりを確認し、納得すれば正式依頼

- 作業日当日、安全装備を整えたスタッフが駆除・撤去

- 巣跡の掃除や再発防止処理を実施

早い業者なら「朝に問い合わせて午後には駆除完了」というケースもあります。繁忙期は混み合うため、早めの依頼が安心です。

口コミや業者選びのポイント

業者を選ぶとき、料金だけで決めるのは危険です。口コミや実績を見て、次の点をチェックしてください。

- 事前見積もりが明確か

- 駆除後の再発防止処理まで行うか

- 作業に保険(損害賠償保険)がついているか

- 対応の丁寧さや説明の分かりやすさ

インターネットの口コミは玉石混交ですが、複数の情報を見比べることで偏りを避けられます。私は現場で「見積もりの説明がなかった」と不満を漏らすお客様を何度も見てきました。説明の丁寧さは、信頼できる業者の証拠です。

現場での小話:値切り交渉の思い出

以前、名古屋市での現場で「もうちょっと安くならない?」と率直に値切ってきたお客様がいました。昭和世代らしい交渉術で、私も苦笑いしながら「代わりに次回からの再発防止をサービスします」と提案したことがあります。今では珍しい光景ですが、人情味あるやりとりに温かさを感じました。

料金は「安心料」でもある。安さだけでなく、信頼できる説明と作業を基準に選びましょう。

再発防止と予防のための具体的な取り組み

蜂が巣を作りやすい環境を減らす

駆除後の安心は一時的なものです。蜂は条件さえ整えば再び同じ場所に戻ってきます。そのため、環境整備が最大の予防策となります。特に狙われやすいのは次のような場所です。

- 軒下やベランダ、物置の内部

- 室外機の裏や屋根裏

- 庭木や植木鉢の影

これらの場所は「雨風を防ぎ、静かで外敵が少ない」ため蜂に好まれます。私は現場で巣を撤去した際、同じ家の物置に翌年また巣を見つけることがよくあります。不要物を片付け、隙間を塞ぐだけでも蜂の再来を大幅に減らせます。

市販グッズと自作トラップの活用

市販されている予防グッズには、吊り下げ型忌避剤、忌避スプレー、粘着トラップなどがあります。いずれも「巣作り前」に使うのが効果的です。また、自作トラップ(ペットボトルに砂糖水や酢を入れる)も一時的に蜂を引き寄せる効果があります。

ただし、自作トラップは放置すると蜂が集まりすぎて逆効果になることも。設置したら必ず様子を見て、不要になったら速やかに処分してください。

季節ごとの対策ポイント

蜂の活動は季節によって大きく変化します。そのため、対策も季節ごとに調整するのが理想です。

| 季節 | 蜂の状態 | 効果的な対策 |

|---|---|---|

| 春 | 女王蜂が単独で巣作りを開始 | 早期発見・忌避剤の散布 |

| 夏 | 働き蜂が増え、巣が拡大 | 頻繁な点検と環境整備 |

| 秋 | 巣が最大化、攻撃性ピーク | 無理せず業者依頼 |

| 冬 | 蜂が活動を停止、空巣が残る | 物理的な補修・隙間封鎖 |

春先に点検をして小さな巣を早めに潰すことが、最も効果的な予防です。

昭和世代の小話:近所の見回り文化

私が子どものころ、夏休みのラジオ体操のあとに近所のおじさんたちが「裏の畑に蜂がいないか見てくるか」と見回りしていた姿を覚えています。昭和の地域には「互いに見守る空気」がありました。今ではそうした風習は薄れましたが、ご近所同士で「蜂がいたら知らせ合う」だけでも大きな予防効果になります。

再発防止は「家の工夫」と「地域のつながり」。小さな心がけで大きな安心につながります。

監修者情報

生活案内所 大塚について

本記事は、蜂駆除歴25年・年間1,200件以上の施工実績を持つ「生活案内所 大塚」が執筆・監修しています。大塚は全国各地の民家・事業所でスズメバチ・アシナガバチ・ミツバチをはじめとする蜂駆除を行い、害虫・害獣防除にも精通。消防や自治体との連携経験も豊富です。

また、一般財団法人日本環境衛生センターの指導要領に基づき、常に安全で確実な駆除方法を採用。防除作業監督者資格を取得し、科学的根拠に基づいた施工を徹底しています。読者の皆様に安心して参考にしていただけるよう、現場経験と専門知識を融合させた情報を提供しています。