はじめまして。ハチの駆除なら安心の生活案内社、担当の大塚です。名古屋市昭和区の御器所・いりなか・八事界隈で25年、季節の匂いの変化とともに蜂の動きがどう変わるか、耳で羽音を聞き分け、肌で熱気を感じながら現場を歩いてきました。ベランダでふっと甘い柔軟剤の香りが漂う夕暮れ、低くブウンと鳴る羽音が近づくと、思わず身構えてしまいますよね。この記事では、蜂を寄せ付けない具体策から、万一ベランダに飛来・営巣されたときの安全な対処法まで、現場目線で分かりやすくお話しします。

蜂を寄せ付けない方法5選(まずは今日からできる基本)

最初にお伝えしたいのは、「寄せ付けない工夫」が最もコスパの良い対策だということです。昭和区の川名公園や八事山興正寺の緑が濃くなる季節は、ベランダにも甘い匂いとぬるい外気が溜まりやすく、蜂が下見(スカウティング)に来やすい条件が揃います。ここからは、今日からできる五つの方法を、なぜ効くのかという背景まで含めて丁寧に解説します。羽音や匂いなど、五感のサインも交えてお伝えします。

1.蜂の好むものを置かない(甘い匂い・隠れ家要素の排除)

蜂は甘い匂いに敏感で、ベランダの柔軟剤の香りや飲み残しのジュース、咲き誇る花の蜜に引き寄せられます。昭和区の山崎川沿いで感じる花の香りと同じような甘い空気がベランダに漂うと、蜂は「栄養源」と「営巣候補」を探るために低い羽音で周回します。まずは甘い香りのあるものを置かない、ゴミ袋は密閉、鉢皿の水を溜めないことを徹底してください。

ーデニングを楽しむなら、ミントやラベンダー、ユーカリなど“嫌われやすい”ハーブ類を中心に置き、花粉や蜜の多い品種は室内や日陰側へ移動するのが賢明です。室外機の下や物置の裏にできる薄暗い影は“隠れ家”に見えるため、定期的に整理し風通しを良くして探索意欲を削ぎましょう。洗濯物は香り控えめにし、晴れた午後は早めの取り込みが効果的です。

2.殺虫剤(ピレスロイド系)を壁・手すりに定期散布する

「寄せ付けない層」を作るには、ピレスロイド系の成分を含む蜂用スプレーを薄く広く使うのが有効です。昭和区の集合住宅では、手すりやアルミサッシの境目、網戸のレールなど“通過点”にヘアスプレーのようにサッと吹き付け、ベタつかせないのがコツです。独特のケミカルな匂いは数時間で和らぎますが、成分は表面に残って忌避効果を発揮します。噴霧時は風向きを確かめ、午後の西日で缶が熱くならないよう陰で扱ってください。乾燥後に使用再開すれば、小さなお子さまやペットがいるご家庭でも安心です。週末の夕方に“薄く広く”のメンテナンスを習慣化すると、翌週の羽音が目に見えて減ります。

安全第一:羽音が急に大きくなったり、同じ場所を執拗に旋回する個体が現れたら、巣が近い合図です。絶対に手で払わず、背を向けてゆっくり退避し、経路を遮らないよう静かに扉を閉めましょう。

3.木酢液・ハッカ油など「蜂が嫌う匂い」を活用する

薬剤を減らしたいご家庭では、木酢液やハッカ油を使った匂いバリアが役立ちます。木酢液は炭焼きで得られる液体で、酢酸系のツンとした匂いが探索意欲を鈍らせます。スプレーボトルで希釈して壁際にシュッと、ペットボトルに入れて柵へ吊す方法も有効です(金属容器は腐食の恐れがあるため不可)。

ハッカ油は清涼感のある香りで、蒸し暑いベランダの空気を軽くしつつ蜂にとっては不快なサインになります。布に垂らして洗濯バサミで固定し、風が通るたびにほのかに広がる程度がちょうど良い塩梅です。梅雨明け前後は拡散しにくいので、朝夕の涼しい時間に補充を行うと効果が安定します。

4.防虫ネットで「物理的バリア」を作る

営巣シーズン(4〜6月)にベランダの上部へネットを張ると、偵察蜂の進入角度そのものを制限できます。粘着フックやカーテンワイヤーで屋根面に固定し、洗濯動線に干渉しないよう中央を開口。布団干しのときに一時的にめくれるよう両端にマグネットクリップを仕込むと扱いやすくなります。

昭和区の賃貸でも原状回復しやすい方法として、突っ張り式ハンガーポールにネットを吊るすアレンジが人気です。ネット越しの朝の光は柔らかく、外気の熱がこもりにくいのもメリット。台風前は取り外し、角の隙間は洗濯バサミで重ね留めして“抜け道”を作らないのがコツです。

5.蜂トラップを設置して「巣作り前」に抑える

ペットボトルトラップは、営巣前の女王や働き蜂を静かに減らす補助策です。焼酎と果汁100%オレンジジュースを1:1で混ぜて底から10cmほど入れ、上部に1.5〜2cm角の穴を三つ。発酵が進むと酸っぱい匂いが漂い、夕方の無風時に効果が高まります。カッター作業は軍手を着用し、落下防止のためビニール紐を二重掛けに。昭和区の高層階は風が強いため、日陰で風当たりの弱い位置へ調整してください。なおトラップは“ゼロにする道具”ではありません。他の対策と併用し、2〜3週間ごとに中身を処理・交換して衛生的に運用しましょう。

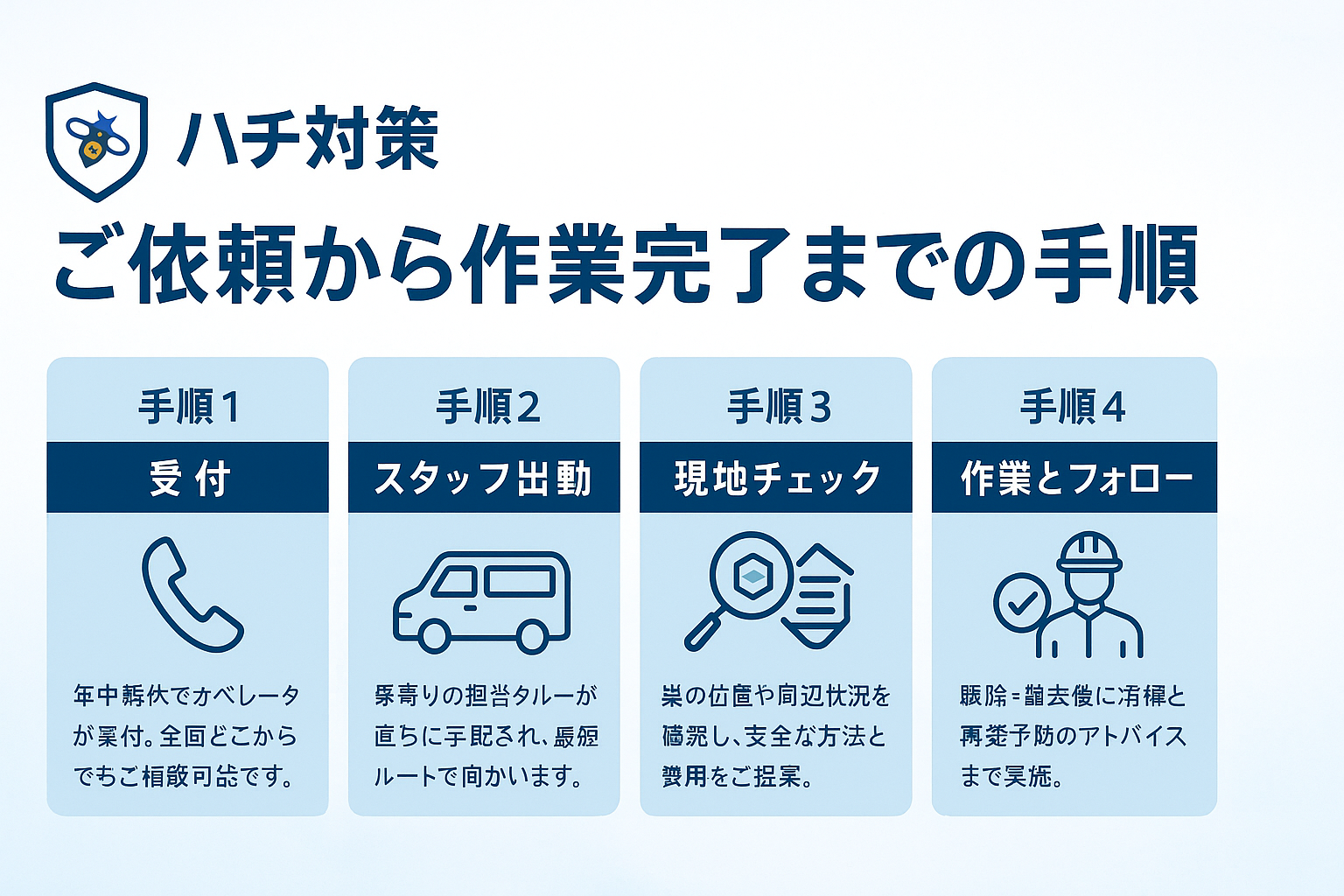

スタッフ 経験豊富なスタッフがチームで連携し、安全・迅速な蜂の巣駆除を実現します。安心してお任せください。

内部の詳しいノウハウや関連ページもどうぞ:

参考になった外部情報はこちら(必要に応じてご参照ください):

ベランダに蜂が寄ってくる理由(営巣候補のチェックリスト)

蜂がベランダへ近づく最大の理由は、雨や直射日光を避けられ、温度と湿度が安定し、隠れ家と素材が揃う「営巣好条件」が揃っているかを下見するためです。昭和区だと川名公園や八事山興正寺の緑から運ばれてくる花粉や樹液の匂いが夕方の無風時にふわっと滞留し、むっとした温気と一緒に甘い気配をつくります。蜂はこの匂いと地形を頼りに、梁の影、室外機の裏、シャッターボックスの奥、照明フードの内側などを低い羽音で周回してチェックします。視界の端で黒黄の影がくるりと旋回する、同じコースを何度も往復する、網戸越しにコツンと当たる——そんな“ささやかなサイン”が営巣候補を見つけた合図です。ここでは種類別の行動や好む場所を押さえ、どこを優先的に点検すべきかを実例ベースで整理します。

アシナガバチの特徴と営巣傾向

アシナガバチは細身で脚が長く、黄褐色〜黒のコントラストがはっきりしている個体が多いのが見分けのヒントです。巣はシャワーヘッドのようなむき出しの皿状で、初期はゴルフボール未満と非常に小さく、梁の裏や室外機背面の上縁にひっそり付きます。

昭和区の御器所・いりなか周辺の低層マンションでは、軒天の角やベランダ屋根材の端が定番ポイント。人の動きや洗濯物の揺れに合わせて、ぶら下がるように静止しながらカサカサと紙を削る音を立てることがあります。威嚇は直線的で短距離、手で払う動きに反応しやすいので、見つけたら目線を下げて背を向け、静かに退避するのが正解です。点検は朝夕の涼しい時間に、手鏡やスマホの自撮りカメラで“裏側”と“上側”をのぞくと見落としが激減します。

スズメバチの特徴と営巣傾向

スズメバチは体が太く、足の黒が目立つ種類が多く、羽音は低く重いのが特徴です。巣は初期が徳利型、成長するとマーブル模様の球体になります。ベランダではシャッターボックス内部、換気口フードの奥、配管カバーの内側など“狭い暗所”を好むため、目視だけでは気づきにくいのが怖いところ。

桜山・吹上方面の幹線沿い物件では日中の金属音や人の話し声に反応して防衛行動が強まるケースがあり、午後の熱気がこもる時間帯ほど接近戦になりやすいと実感します。同じ動線を繰り返し、時に体がコツンと当たるほど近距離で人を確認する行動が見られたら、営巣の可能性が極めて高いサイン。無理に覗き込まず、専門の点検を依頼してください。

ミツバチ(在来種・飼養蜂)への配慮

ミツバチは群れで球状に密集する“蜂球”を作って一時的に停留することがあり、壁面の温かい場所や軒先で休憩してから移動するケースがあります。昭和区内でも春先に見られ、日向にできる柔らかな光のプールに吸い寄せられるように集まる様子は独特です。多くは半日〜1日で自然に去るため、無理に散らすと周囲に拡散して接触リスクがむしろ上がります。

もし換気口や壁内へ入り込んだ場合は構造を傷めずに回収する専用手順が必要で、塞いで閉じ込めるのは厳禁。ベランダで見つけたら、静かに距離を取りつつ動向を観察し、位置と規模を記録して相談するのが安全です。蜂蜜のような甘い匂いを感じる場合は巣材や蜜源が近いサインでもあるので、近隣の開花状況やゴミ置き場の清掃状態も合わせて点検しましょう。

ベランダに蜂が飛んできた場合の対処法(まずは“刺激しない”)

飛来が1匹なら偵察個体の可能性が高く、こちらが刺激しない限り多くは攻撃しません。走って逃げる、大声を出す、手で払うといった大きな動きはNG。視線を外し、肩をすぼめて背を向け、ゆっくり後退するイメージです。蜂は明るい方向へ向かう習性があるので、扉や窓を静かに開けて“出口のライン”を確保しておくと離脱が早まります。

蒸し暑い時間帯は体温と汗の匂いで寄られやすく、作業中は一旦中断して涼しい室内へ退避するのが安全。羽音がすっと遠のいたら5〜10分待ってからベランダに戻ると、落ち着いて対策を再開できます。驚いて手で払ってしまい“あ、やばっ”というのは現場でもよくあること。そんな時ほど、深呼吸して動作を小さく、が鉄則です。

室内に入ってしまったときの落ち着いた誘導

室内に迷い込んだ蜂は窓の明るさに集まるため、部屋の照明を消し、窓を全開にしてカーテンを少し絞り“出口のトンネル”を作ると自発的に外へ戻ることが多いです。可燃性ガスを含む屋外用の駆除スプレーは室内で使わず、叩き落としたり布で包もうとしたりも危険。厚手の服と手袋で露出を減らし、子どもやペットは別室へ移動させてから、静かに見守るのが最も安全です。

どうしても滞在が続く場合は、窓際の障子やレースを軽く揺らして“光の筋”を動かし、通路を示すとスッと抜けることがあります。焦って網で追い回すと、かえって室内を高速旋回してしまいパニックに。落ち着いた“誘導”が鍵です。

安全メモ:帽子のツバや黒い髪に蜂が執拗に寄ることがあります。黒は警戒色として狙われやすい傾向があるため、外での作業時は白〜薄色の帽子・上着を選ぶと接近がぐっと減ります。

「蜂の巣のダミー」グッズはどう使う?

縄張り意識を逆手に取るダミー巣は、環境により効果のムラが大きく、単独で“完全防御”を狙うのは現実的ではありません。昭和区の密な住宅地では周辺の実巣の距離、風の抜け、日照角度で結果がブレます。使うなら、〈甘い匂い源の排除〉〈匂いバリア〉〈ネット〉と併用し、偵察段階の“足を鈍らせる役”として位置づけるのが賢い運用です。

設置は目線よりやや上、雨掛かりが少なく風が通る場所へ。色褪せやヘタリが出たら交換し、季節の切り替わり(4〜6月)に合わせて設置・撤収のサイクルを作ると管理が楽です。誇張した期待は禁物、でも“何もしないよりは良い”——これが現場での実感値です。

ベランダに蜂の巣が作られてしまった場合の対処法(条件判断と手順)

発見が早ければ早いほど安全で、費用も抑えやすくなります。判断の主軸は「種類」「大きさ」「場所」「退避性」の4点。直径15cm未満で開放的、退避経路が確保できる位置なら自力対応の余地が生まれますが、スズメバチやシャッターボックス内部、換気ダクト奥、土中など“閉鎖空間”はベテランでも単独作業を避ける難案件です。

昭和区では御器所・川名・八事で室外機裏や配管カバー内が多く、午後の西日で温度が上がると活動が一気に活発化します。焦って手を出すより、いったん距離を取り、規模・位置・高さ・退避経路をメモして相談を。目視でピンポン球大なら“今が最短ルート”の合図、迷ったら無理をしないことが最善です。

自力駆除が可能な条件とリスクの見極め

対象がアシナガバチやミツバチで、巣がピンポン球大以下、位置が開放的で逃げ道を確保できる場合に限り、適切な装備と手順で短時間に処理できる可能性があります。逆に、徳利型から球状へ育ち始めたスズメバチ、屋根裏やシャッターボックス内部、換気フードの奥は刺傷・転落・構造破損のリスクが跳ね上がります。

御器所の築古物件では軒天材の劣化やビス抜けで足場が脆い例もあり、“踏み抜き”リスクに要注意。作業は二人一組が基本で、見張り役は第三者の接近を止め、退避経路と消防・医療連絡の手段を確保します。判断に迷ったら撤退できる余裕を残すこと、そして「今日はやらない」という選択肢を常に持つことがプロの安全管理です。

必要な装備と服装(最低限セット)

理想は専用防護服ですが、用意が難しい場合は厚手の長袖・長ズボンにレインコート重ね、白系フード、厚手の軍手または革手袋、長靴を必須に。袖口と裾はガムテープで目張りして侵入口を塞ぎます。

工具はピレスロイド系スプレーを2〜3本、長柄(ホウキ柄など)、厚手のゴミ袋、赤いセロファンを被せた懐中電灯(夜間視認用)を準備。蒸し暑い時期は内側が汗でべたつき、視界が曇って判断を誤りがちなので、5〜10分単位で小休止を取る段取りを前提にしてください。管理会社への事前連絡、近隣への声掛け、作業中は洗濯や出入りを控えてもらう手配など、現場外の“段取り装備”も安全の一部です。

標準手順(夕暮れ〜夜の静かな時間に)

①位置を確認して巣表面へ広く噴霧、②出入口に集中的に噴霧、③長柄で巣を落とす、④袋へ回収して再噴霧し密閉、⑤跡地は1週間ほど定期散布——この順序が基本です。条件は無風・無雨・安定した足場、そして二人一組。見張り役は第三者の接近を遮断し、退避を先導します。赤セロファンの懐中電灯は蜂の興奮を抑えやすく、光で暴れにくいのが利点。途中で“これは嫌な感じだ”と直感したら即撤収、翌朝に体制を整えて出直す勇気が結局いちばん早道です。焦って一気に終わらせようとすると、道具を落とす・姿勢を崩す・足を滑らすの三拍子でヒヤリが増えます。ゆっくり、淡々、が勝ちパターンです。

「費用感が知りたい」というお声を多くいただきます。ここからは、現場の内訳ロジックと名古屋圏の相場感、季節による変動、そして東京23区・大阪市との比較まで、判断材料になる情報をまとめます。数字は物件条件で前後しますが、なぜ上下するのかが分かれば、不必要な不安や“安すぎる落とし穴”を避けやすくなります。

解決策と費用の目安

当社は「安全最優先・必要作業のみ・再発防止まで」を基本方針に、①基本出動費(現地調査・安全養生・近隣配慮)②駆除作業費(蜂の種類・巣の大きさ・場所・難易度・人員)③再発防止作業(巣跡清掃・フェロモン対策・忌避散布・侵入口シーリング)で明朗に積み上げます。昭和区の集合住宅では室外機裏・配管カバー内・シャッターボックスが多く、退避導線確保のため一時的に人員を増やす判断が費用差に直結します。早期発見ほど作業は短時間・低負荷になり、結果としてコストも抑えられます。

費用内訳と判断ポイント(基本+安全工程+再発防止)

基本出動費は現地確認と安全養生、管理会社・近隣への声掛けなど“事故を起こさないための段取り”を含みます。駆除作業費は蜂種と規模、作業位置(高所・閉鎖空間)、退避性、人員構成で決まります。スズメバチやシャッターボックス内部は危険度が高く、見張り役や降下器具など追加の安全工程が必要です。再発防止では巣材除去・漂白系や専用薬剤での匂い除去、侵入口のコーキングやメッシュ貼り、ベランダ動線の“甘い匂い源”の整理まで実施。ここを省くと偵察個体が戻りやすく、結果的に再訪コストが膨らむため、初回にまとめて仕上げるのが得策です。

名古屋圏の相場と他都市比較(東京23区・大阪市)

名古屋市(昭和区・瑞穂区・千種区など)では低〜中層マンション・戸建が混在し、作業時間は60〜90分がボリュームゾーンです。東京23区の高層帯は搬入動線や駐車、管理連絡の段取りが増え、待機時間も長くなりがちで名古屋圏比で上振れしやすい傾向。大阪市中心部もエレベーター待機・道路事情で同様です。物理的な“段取り時間”が料金に反映されるので、写真と設置位置・高さ・避難経路の情報を事前に共有していただくと、見積りの精度が上がり無駄が減ります。

時期変動(4〜6月 vs 7〜10月)と「早めが得」の理由

4〜6月は営巣初期で巣が小さく、個体数も少ないため安全工程と作業時間が抑えやすい時期です。7〜10月は大型化・高所化・閉鎖空間化が進み、活動も活発で守備行動が強くなるため、養生・人員・器材が増えがちです。つまり同じ場所・同じ蜂でも、時期が後ろにずれるだけで工数が跳ね上がるのが実情。羽音や旋回の“初期サイン”のうちに相談・点検へ動くことが、最も安く・安全に済ませるコツです。昭和区の午後は西日で温度が上がりやすく、夕方の偵察が増える傾向があるため、早朝や午前中の点検が効率的です。

見積りのコツ:極端に安い価格提示は「安全工程」や「再発防止」を省いている可能性があります。相見積りでは、工程の内訳と再発防止の内容まで必ず確認しましょう。

再発防止まで含めた“解決パッケージ”の考え方

駆除はゴールではなく、“戻らせない”が本当の解決です。巣跡の清掃と匂い消し、侵入口のシーリング、配管カバーや換気フードのメッシュ化、ベランダ動線の整理(甘い匂い・水溜まり・隠れ家の排除)までをワンセットに。作業後3〜7日は偵察個体が様子を見に来るため、軽い忌避散布の補強と経過観察をお伝えします。名古屋圏では梅雨前後の湿気が匂いの残留を助長するため、仕上げの薬剤処理を少し厚めに施すと戻りが目に見えて減ります。

お問い合わせ(24時間365日)

お電話が難しい場合は、下記フォームからお気軽にご相談ください。写真がなくてもOK、現地で確認のうえ最適な方法をご提案します。

よくある質問

迷ったらここで解決

ベランダをうろつく蜂に気づいたとき自分でやってよいこと・ダメなことは?

やってよいのは、刺激しない・距離を取る・出口を開ける・状況をメモするの4点です。視線を外し、背を向けてゆっくり退避し、明るい窓や扉を静かに開けて“出口のライン”を用意します。ダメなのは、走る・手で払う・叩く・スプレーを無闇に噴射すること。興奮を誘発し、守備行動に切り替わる恐れがあります。昭和区の午後は温度上昇で活動が活発化しやすいので、タイミングをずらすのも有効。羽音や旋回に気づいたら、位置・時間帯・頻度をメモしてご相談ください。早期情報があるほど、安全で安価に解決できます。

蜂が嫌う匂いは何?木酢液やハッカ油はどう使えばいい?

蜂は酢酸やメントールの強い匂いを嫌います。木酢液は炭焼き由来で、希釈(目安1:1〜1:2)して壁や柵に軽くスプレー、ペットボトルに入れて吊す方法も有効ですが、金属容器は腐食の恐れがあるため避けます。ハッカ油は布に数滴垂らして洗濯バサミで固定し、風でほのかに広がる程度が最適。蒸し暑い日は揮発が速く、朝夕の補充で安定します。匂い対策は“匂い源の排除(甘い柔軟剤・飲み残し)”とセットで効きます。過度な濃度は人にも不快なので、弱めから始めて様子を見るのがコツです。

名古屋市昭和区のベランダで優先的に点検すべき場所はどこ?

梁の裏、室外機の背面上縁、シャッターボックス内部、換気フードの奥、配管カバー内、照明フード内側が重点ポイントです。初期のアシナガバチはシャワーヘッド状の小さな巣を“裏側”に作るため、手鏡やスマホの自撮りカメラで覗くと見落としが減ります。スズメバチは狭暗所を好むため、開口を無理に覗き込まず、出入りの動線が反復していないかを観察しましょう。甘い香りや水溜まり、風のよどみがある場所は要注意。山崎川沿いなど緑の多い環境は偵察が増える傾向があるため、点検頻度も上げると安心です。

ペットボトル式の蜂トラップは本当に効果がある?注意点は?

トラップは“ゼロにする道具”ではなく、偵察段階の個体を静かに減らす補助策です。焼酎と果汁100%ジュースを1:1で混ぜ、ボトル底から10cm入れ、1.5〜2cm角の穴を上部に三つ開けます。昭和区の高層では風が強いので、日陰で風当たりの弱い位置に。2〜3週間ごとの交換と衛生管理が必須で、放置すると逆効果です。ダミー巣や匂い対策、ネットと併用して“足を鈍らせる”役割を担わせましょう。子どもやペットの手が届かない位置、落下防止の二重掛けも忘れずに。

室内に蜂が入ったときの最も安全な追い出し方は?

部屋を暗く、窓を明るくするのが基本です。照明を消し、窓を全開にしてカーテンで“出口のトンネル”を作ると、蜂は自発的に外へ向かいます。屋外用スプレーは可燃性ガスを含むので室内使用は避け、叩く・包む・捕まえる行為も危険。露出を減らし、子どもやペットは別室へ移動させ、静かに見守りましょう。長引く場合はレースを軽く揺らして光の筋を動かし、通路を示すと抜けやすくなります。追い回すと高速旋回してパニックを招くため、焦らないことが最大の安全策です。

アシナガバチとスズメバチの見分け方とリスクの違いは?

アシナガバチは細身で脚が長く、むき出しの皿状の巣を作ります。人を積極的に襲うことは稀ですが、手で払う動きに反応しやすいので距離を取ること。スズメバチは太身で足の黒が目立ち、初期は徳利型、成長するとマーブル模様の球体の巣に。狭暗所を好み、守備行動が強く危険度が高いのが特徴です。羽音はスズメバチの方が低く重く、同じ動線を何度も反復します。迷ったら近づかず、写真と位置情報だけ確保して専門家へ。見分けに自信がなければ“無理をしない”が正解です。

蜂の巣を自力で駆除できる条件と、やってはいけないケースは?

自力の目安は、アシナガバチ・ミツバチで直径15cm未満、開放的で退避経路が確保でき、二人一組で安全装備が整う場合に限られます。シャッターボックス内部や換気フード奥、屋根裏、土中は閉鎖空間で危険度が高く、スズメバチは原則プロ対応。蒸し暑い日は視界が曇りやすく判断を誤るため、夕暮れ〜夜の無風時に限定し、途中で“嫌な感じ”がしたら即撤収が鉄則です。御器所の築古物件では軒天の劣化で踏み抜き事故の例もあり、足場の強度確認も重要。迷ったら実施日を改める勇気が結局いちばん早道です。

駆除費用の相場は?名古屋圏・東京23区・大阪市でどう違う?

名古屋圏は作業時間60〜90分のボリュームゾーンが多く、動線・駐車の確保が比較的しやすいため、同条件なら東京23区・大阪市より抑えめになる傾向です。東京は高層帯の搬入・待機・管理連絡の段取りが増え、道路事情も相まって上振れしやすい構造。大阪市中心部も同様です。どの地域でも“早期発見”が最大の節約策で、ピンポン球大の段階なら安全工程と人員が最小化し、結果として安価に収まります。写真・高さ・退避性などの事前情報共有は見積り精度と作業効率を高めます。

再発防止で最優先にやるべきことは?

巣跡の清掃と匂い消し(フェロモン対策)、侵入口のシーリング、換気フードや配管カバーのメッシュ化、ベランダの“甘い匂い源”の除去の4点が最優先です。木酢液やハッカ油の匂いバリア、防虫ネット、トラップは補助として組み合わせ、季節の切り替わりでメンテナンス。雨後や蒸し暑い夕方は偵察が増えるため、点検サイクルを週1回に上げるだけでも戻りが激減します。整理整頓と風通しの改善はコストがかからず効果が高い、最強の恒久対策です。

刺された場合やアナフィラキシーが心配なときの対処は?

刺傷直後は安全な場所へ退避し、刺針が残る(ミツバチ)場合はピンセットで水平に抜き、患部を流水で冷やします。全身の蕁麻疹・息苦しさ・めまい・吐き気などが出たらアナフィラキシーの可能性があり、ためらわず救急要請を。既往歴のある方はエピペン指示どおりに自己注射し、必ず医療機関を受診してください。二回目以降は反応が強く出やすい傾向があるため、“軽いから様子見”は危険です。現場でも“迷ったら医療”を合言葉に、症状の時間経過をメモして引き継ぎます。

最後に(昭和区で25年の本音)

蜂のトラブルは、焦るほど長引く——これが現場での実感です。羽音にビクッとして、つい手で払ってしまい“あ、やっちゃった”と冷や汗…誰でも起こりうる反応なんです。だからこそ、深呼吸して動きを小さく、匂いと物理のバリアを整え、サインのうちに相談する。この順番だけ覚えておけば、昭和区の蒸し暑い夕方でも、慌てずに暮らしを守れます。私は御器所の現場で、夕暮れのオレンジの光に巣がふっと浮かび上がる瞬間を何度も見てきました。早く見つければ、作業も費用も軽く済みます。無理をしない、一緒にやる——それが一番の近道です。