最初に――家で蜂の巣を見つけたあなたへ

不安は「正しい順番」で小さくできる

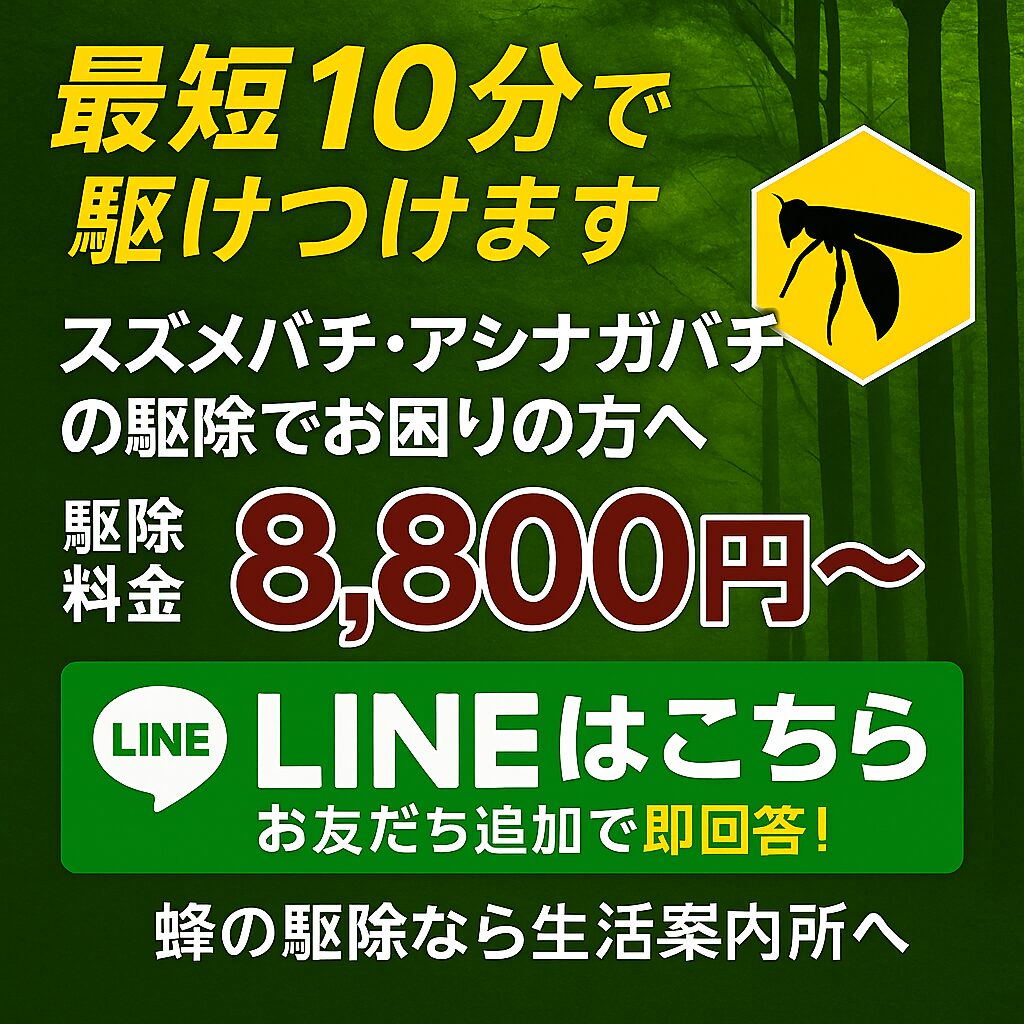

はじめまして。生活案内所 大塚です。全国を走り回って25年、毎年1200件以上の蜂の駆除に立ち会ってきました。家で蜂の巣を見つけた瞬間って、心臓がドクンと跳ねますよね。料金はいくら?自分でやれる?業者はどこが安心?――不安が一気に押し寄せます。この記事は、その不安を「安全の判断 → やってよいこと/ダメなこと → ベストな依頼の仕方」という順番で小さくするための、現場の知恵の寄せ集めです。

私は昭和55年生まれ。夏になると、縁側の麦茶、線香花火、遠くで聞こえる風鈴、そして夕立の匂いを今でも思い出します。昭和の夏はのんびりしていましたが、蜂だけは昔も今も待ってくれません。だからこそ、落ち着いて順番に対処しましょう。この記事は全国どこにお住まいでも役に立つよう、現場の言葉で丁寧に書きます。

「まず一歩下がる。近づかない。動かさない。」――これだけで、危険の半分は回避できます。

蜂の基礎知識:種類別の“らしさ”をつかむ

スズメバチ:警戒心が強く、最優先で距離を取る

体も毒も強烈。巣の入口に近づくだけで威嚇してくることがあります。球状や楕円の巣、マーブル模様の外皮。高所や屋根裏、樹洞、地中など多彩な場所に営巣します。現場では、音と動きで一気に空気が変わる。羽音が低く太くなったら、無理は禁物――これが25年の体感則です。

アシナガバチ:開放空間に多い“シャワーヘッド型”

軒下やベランダ、庭木に、巣穴が露出したシャワーヘッド状の巣を作ります。序盤は比較的おとなしいですが、夏が深まるほど攻撃性は増します。初期の小さな巣なら条件次第でDIYも可能ですが、サイズが「ソフトボール超」になったら迷わずプロへ。

ミツバチ:おとなしいが“量”に注意

巣板が重なった平板構造。壁内・床下などの閉鎖空間に営巣しやすく、蜂蜜や巣量が増えると建物への影響や衛生面のトラブルを招きます。分蜂直後の球状塊は見た目に驚きますが、刺激せず静観すれば落ち着くことも。とはいえ、壁内定着は厄介――現場では「早期相談」が鉄則です。

全国×蜂の駆除:季節・地域性と“昭和の夏”の教訓

夏のピークと戻り蜂のリズム

全国的には初夏に巣が加速、7~9月にピーク、10月以降は女王交代・越冬準備のタイミングで動きが荒くなります。撤去後の“戻り蜂”は夕方~夜間にぶつかりやすいので、封鎖や匂い消しを丁寧に。昭和の夏、私たちは夕立のあとに外遊びを再開しましたが、蜂の世界では雨上がりに動きが増すこともあります。タイミングを読むのも安全のうちです。

地域特性の“あるある”

沿岸部は風の影響で軒下・戸袋の巣が多く、内陸の盆地では屋根裏の温まりに誘われる傾向。都市部はベランダ・室外機周り、山間部は樹洞・斜面の土中巣が目立ちます。いずれも「小さいうちに気づく」ことが勝ち筋。毎週末の見回りを習慣化しましょう。

夕暮れ、縁側の扇風機がカタカタ回り、ラジオ体操カードを眺めながら麦茶を飲む――そんな日でも、軒先の小さな影は見逃さないで。

DIYでできる条件と手順――無理をしない“線引き”

自分でやっていい境界線

結論から言うと、スズメバチはサイズ不問でNG。アシナガバチの「作り始め(ソフトボール未満)」や、人通りのない低所・開放空間なら、装備と手順を守れば可能性があります。ミツバチは壁内・床下定着なら原則プロ。判断に迷ったら写真を撮らず、距離をとって相談を。

装備と時間帯の黄金ルール

- 装備:厚手の上着・手袋・長靴・目の保護・首元の遮蔽。色は白系で。

- 薬剤:蜂用スプレーを予備含め複数本。風上から巣に広く。

- 時間:夕方~夜の帰巣タイム。強いライトを巣に直射しない。

実践の流れ(初期のアシナガバチ想定)

- 日没後、静かに接近。逃げ道を確保。

- 風上から噴射。巣全体と出入口を覆う。

- 数分待機し、活動停止を確認。

- 火ばさみで外し、厚手の袋に素早く二重封緘。

- 設置面を再噴霧し、戻り蜂を抑制。翌日も再確認。

現場の小話:小学3年の夏休み、祖父の納屋で見つけた小さな巣。慌てて叱られました。「焦るほど、蜂は早く動く」。あの一言が、私の安全基準の原点です。

プロに任せる判断基準と、信頼できる選び方

任せるべきケース

- スズメバチ全般/地中・天井裏・壁内などの閉鎖空間/ソフトボール超の巣/人通りの多い場所。

- 刺された既往やアレルギー体質がある/高齢者・お子さまがいる/自信がない。

高額請求の回避術

見積時に「基本料金/追加条件/再発時対応」を必ず文章で。相見積もり2~3社で相場感を掴み、電話口の受け答えの丁寧さも評価に入れます。トラブル事例は 国民生活センター「蜂の巣駆除で思わぬ高額請求」 で事前に確認を。

問い合わせ~作業の標準フロー

- 状況ヒアリング(場所・高さ・サイズ・種類推定・人の動線)。

- 現地調査→方法・安全範囲・金額の合意。

- 装備展開→撤去→封鎖→再発防止助言。

- 支払い→一定期間のアフター対応。

お客さまの声:玄関先の地中巣。通学路で心配だった――「朝の登校班が安心して歩けるようになりました」と聞いて、思わず私も胸を撫で下ろしました。

最新注意:外来の“ツマアカスズメバチ”情報

発見時は触れずに通報

国内での確認状況・通報先・防除情報は、環境省の情報が必須です。 環境省「ツマアカスズメバチに関する情報」、 ツマアカスズメバチの特徴と国内での確認状況|環境省 九州地方環境事務所 をブックマークしておきましょう。

費用相場と内訳――“見積の読み方”が肝

基本と加算の考え方

見積は①基本作業料+②種類別係数+③場所・大きさ・危険度の加算+④夜間・緊急+⑤再発保証、の積み上げで考えるとスッと理解できます。全国対応の現場感覚では以下が目安です(実地調査で前後します)。

| 種類 | 特徴 | 相場目安 |

|---|---|---|

| スズメバチ | 攻撃性・毒性が高い/高所・地中も多い | 15,000~50,000円超 |

| アシナガバチ | 開放空間のシャワーヘッド状 | 8,000~20,000円 |

| ミツバチ | 壁内・床下など閉鎖空間の巣板 | 10,000~30,000円 |

追加の主因は「高さ」「閉鎖空間」「サイズ」「人の動線」。つまり、安全と時間です。見積書では、どの条件で加算されるのかを必ず文章で確認しましょう。

自治体支援と相談先(全国)

補助・相談の探し方

補助金や相談窓口の有無・条件は自治体により異なります。外来種リスクや通報ルートは 環境省「ツマアカスズメバチに関する情報」 および ツマアカスズメバチの特徴と国内での確認状況|環境省 九州地方環境事務所 を参照。作業安全や応急処置は 蜂刺され災害を防ごう|林業・木材製造業労働災害防止協会 がまとまっています。

再発防止策――“寄せない・作らせない”日常点検

庭木・住まいの管理

- 軒下・戸袋・室外機周りのスキマ封鎖/週1の目視点検。

- 剪定で風通しを確保。ハチが好む静かな陰をつくらない。

- 甘い飲料・生ごみ・ペットフードは密封し屋外放置しない。

忌避の工夫と“戻り蜂”の対処

におい系の忌避剤は「点ではなく面」で。撤去地点には数日おきの再散布と、光の遮断で定着の意思を削ぎます。戻り蜂が周回する場合は刺激せず、時間を置いてから安全距離を保ちましょう。

問い合わせの前に――不安の棚おろし

電話・写真・立入ラインのメモ

電話では「場所/高さ/サイズ/人の動線/写真の有無」を。立入禁止ライン(導線確保)を家族で共有しておくと、到着後の対応が早く安全です。

Q&A(よくある質問)

Q1. 巣を見つけた直後、まず何をすべき?

A. 2歩下がって近づかない・揺らさない。人の動線を変えて安全距離を確保してください。

Q2. 自分で駆除できるサイズの目安は?

A. 初期のアシナガバチでソフトボール未満かつ低所・開放空間。スズメバチはサイズ不問でNG。

Q3. 何時に作業するのが安全?

A. 夕方~夜の帰巣タイム。強いライトを巣に直射しないのがコツ。

Q4. 戻り蜂はどれくらいでいなくなる?

A. 多くは1~3日で収束。設置面再噴霧・匂い消しで早まります。

Q5. 雨の日は安全ですか?

A. 雨上がり直後は活動が再開して危険。天候は安全根拠になりません。

Q6. 子どもがいる家で気をつけることは?

A. 立入ラインの共有と屋外遊びの動線変更。洗濯物の黒色・花柄は一時的に避けるのも手。

Q7. 相見積もりは何社がいい?

A. 2~3社。金額だけでなく「追加条件の文言」と「電話対応の丁寧さ」も評価軸に。

Q8. 保証はどんな内容を確認すべき?

A. 期間・対象(戻り蜂/再営巣)・無償再訪条件。書面でもらいましょう。

Q9. 外来のツマアカスズメバチを見つけたら?

A. 触れずに離れ、環境省の情報に沿って通報・相談を。 環境省「ツマアカスズメバチに関する情報」

Q10. 刺されたときの応急処置は?

A. その場から離脱→流水で洗浄→冷却。全身症状があれば救急受診。 蜂刺され災害を防ごう|林業・木材製造業労働災害防止協会 を参照。

Q11. ミツバチは駆除しない方がいい?

A. 状況次第。壁内定着や衛生課題がある場合は専門対応を。群れの保護と生活の安全を両立させます。

監修者情報

資格と方針

一般財団法人日本環境衛生センターの指導要領に基づき、安全かつ確実な駆除方法を採用。防除作業監督者資格取得。

最後に――現場のボヤキ総括

全国を回る蜂駆除マネージャーより

正直なところ、私の仕事は「怖さと、ほっとする顔」を毎日セットで見ることです。夕暮れの路地でランドセルの列が通り過ぎ、玄関の明かりがともる。そんな何でもない風景を守るために、私たちは暗がりでヘッドランプを落とし、音を立てずに作業します。

昭和の夏に覚えた夕立の匂い、カブトムシの樹液の甘さ、扇風機の首振り音――あの記憶があるから、私は今も“あせらない・あわてない・近づかない”を繰り返し伝えています。あなたの家の安心は、特別な魔法ではなく、正しい順番と少しの用心から作れます。もし不安が一人歩きしたら、遠慮なく声をかけてください。私の仕事は、蜂を片づけることだけじゃなく、不安を畳むことでもあるんです。